Historische Wurzeln unseres medizinischen Denkens

„Historischen Wurzeln unseres medizinischen Denkens –

Eine kleine Reise durch die Entstehung der westlichen

Medizin

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir heute so denken, wie wir denken?

Warum erwarten wir von der Medizin bestimmte Herangehensweisen und Lösungen?

Um unsere heutige medizinische Landschaft wirklich zu verstehen, lohnt sich ein fundierter Blick in die Vergangenheit. Denn die Geschichte ist nicht nur ein “staubiges Ding der Vergangenheit”, sondern der Schlüssel zum Verständnis unseres Hier und Jetzt.

Die Prägung durch Jahrtausende:

Von Jägern und Sammlern zur konditionalen Denkweise

Über 400.000 Jahre lang lebten Menschen als Jäger und Sammler – eine Zeitspanne, die unser Denken fundamental geprägt hat. Diese direkte, unmittelbare Auseinandersetzung mit der Natur formte eine konditionale Denkweise: Menschen dachten automatisch in Bedingungsgruppen, in Zusammenhängen und Abhängigkeiten.

Stellen Sie sich vor: Wenn damals die Ernte ausfiel, spürte man das direkt am Esstisch. Wenn sich das Wetter änderte, hatte das unmittelbare Auswirkungen auf Nahrungsaufnahme, Sicherheit, Schlafqualität und Beziehungsdynamik. Diese direkte Verbindung zur Umwelt zwang die Menschen förmlich dazu, in Bedingungszusammenhängen zu denken.

Heute hingegen merken wir oft nicht einmal, wenn irgendwo die Kartoffelernte ins Wasser fällt – Handel, Lagerfähigkeit und technische Errungenschaften kompensieren solche Ausfälle. Unser Denken ist dadurch eine Auseinandersetzung mit einer anderen Realität geworden.

Der erste Wendepunkt: Religion als Ordnungssystem

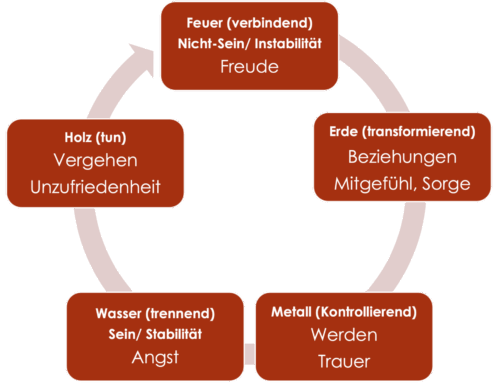

Die Entwicklung von Religionen brachte erstmals systematische Hierarchien verschiedener

Stabilitäten mit sich. Menschen begannen, komplexere Strukturen zu schaffen, die über die unmittelbare Umwelterfahrung hinausgingen. Religionen waren dabei durchaus praktisch und sinnvoll – sie boten Ordnungssysteme für das Verständnis verschiedener Bedingungsebenen.

Interessant ist: Was wir heute in der Klassischen Chinesischen Medizin wiederfinden – diese Hierarchien von Bedingungen verschiedener Stabilitäten – hat durchaus Parallelen zu diesen frühen religiösen Ordnungssystemen, auch wenn die KCM selbst nichts Religiöses ist

Rom: Der entscheidende Paradigmenwechsel

Mit dem Übergang von der römischen Republik zum Kaisertum geschah etwas Entscheidendes für unser heutiges Denken: Die Zentralisierung der Macht zentralisierte auch die Wahrheit. Wo früher im Senat verschiedene Sichtweisen diskutiert und verschiedene Herangehensweisen an Probleme der Realität gepflegt wurden, bestimmte nun ein Kaiser, was wahr war und was getan wurde.

Diese Vielfältigkeit der Sichtweisen und Denkweisen ging verloren und legte den philosophischen Grundstein für die spätere kausal-analytische Denkkultur. Rom wurde zu einem imperialistischen Staat – wobei die Geschichte hier vielschichtiger ist, als oft dargestellt. Viele Kriege wurden aus Selbstverteidigung geführt, und manche Länder wollten sogar freiwillig dem römischen Reich beitreten, weil es attraktiv war und viel zu bieten hatte.

Konstantins revolutionärer Schachzug:

Die Geburt des “Eine-Wahrheit-Prinzips” Kaiser Konstantin vollzog im Jahr 325 n.Chr. einen historischen Coup, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind: Er machte den Monotheismus zur Staatsreligion. Damit etablierte er das “Eine-Wahrheit-Prinzip” in ganz Europa. Konstantin hatte erkannt, dass er durch eine monotheistische Religion mit einer legitimierenden Priester-Kirchenstruktur seine Macht sichern konnte. Er ließ sich praktisch von Gottes Gnaden legitimieren – “alle anderen Kaiser sind Heuchler, weil sie keine göttliche

Legitimation haben.”

Dieser Schritt hatte weitreichende philosophische Folgen. Ohne Konstantins Einführung des Monotheismus hätten wir heute möglicherweise keine Computer – denn diese basieren auf dem binären System von “entweder/oder”, “richtig/falsch”, “Strom an/Strom aus”. Es ist ein Wahrheitsprinzip, das auf “entweder oder” basiert.

Der Zusammenbruch und seine dramatischen Folgen

Als Rom schließlich unterging – trotz Konstantins Versuch der religiösen Stabilisierung – brachen die komplexen Versorgungsstrukturen zusammen. Menschen, die von diesen ausgeklügelten Systemen abhängig geworden waren, standen plötzlich vor enormen

gesellschaftlichen und ökonomischen Problemen.

Das Mittelalter war geprägt von diesen Schwierigkeiten: Hunger, Krankheiten, Kriege. Die Schere zwischen ökonomischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und der Schwäche, diese zu lösen, wurde immer größer. In dieser Situation erschienen Lösungen, die schnell gingen und leichter wiederholbar waren, als besonders attraktiv.

Die Aufklärung: Renaissance und wissenschaftliche Revolution

Zwischen 1650 und 1800 etablierte sich in Europa die Dominanz des kausal-analytischen Wissenschaftsansatzes. Interessant ist dabei: Die Menschen der Aufklärung wollten ursprünglich zur Reife der philosophischen und wissenschaftlichen Herangehensweise der Antike zurückkehren – daher auch der Begriff “Renaissance” (Wiedergeburt).

In der griechischen Antike war es üblich, dass Studenten der Naturwissenschaften parallel eine Geisteswissenschaft studierten. Man erkannte, dass die naturwissenschaftliche Herangehensweise zwar gut und wichtig ist, aber nicht absolut richtig – sie musste von einer geisteswissenschaftlichen Seite relativiert und kontrolliert werden.

Doch die Bedingungen in Europa waren andere geworden: monotheistische Philosophie als Basis, europäische Vernetzung durch Rom, massive gesellschaftliche Probleme nach dem Zusammenbruch – all das führte zur industriellen Revolution und zur Dominanz des kausal-analytischen Denkens.

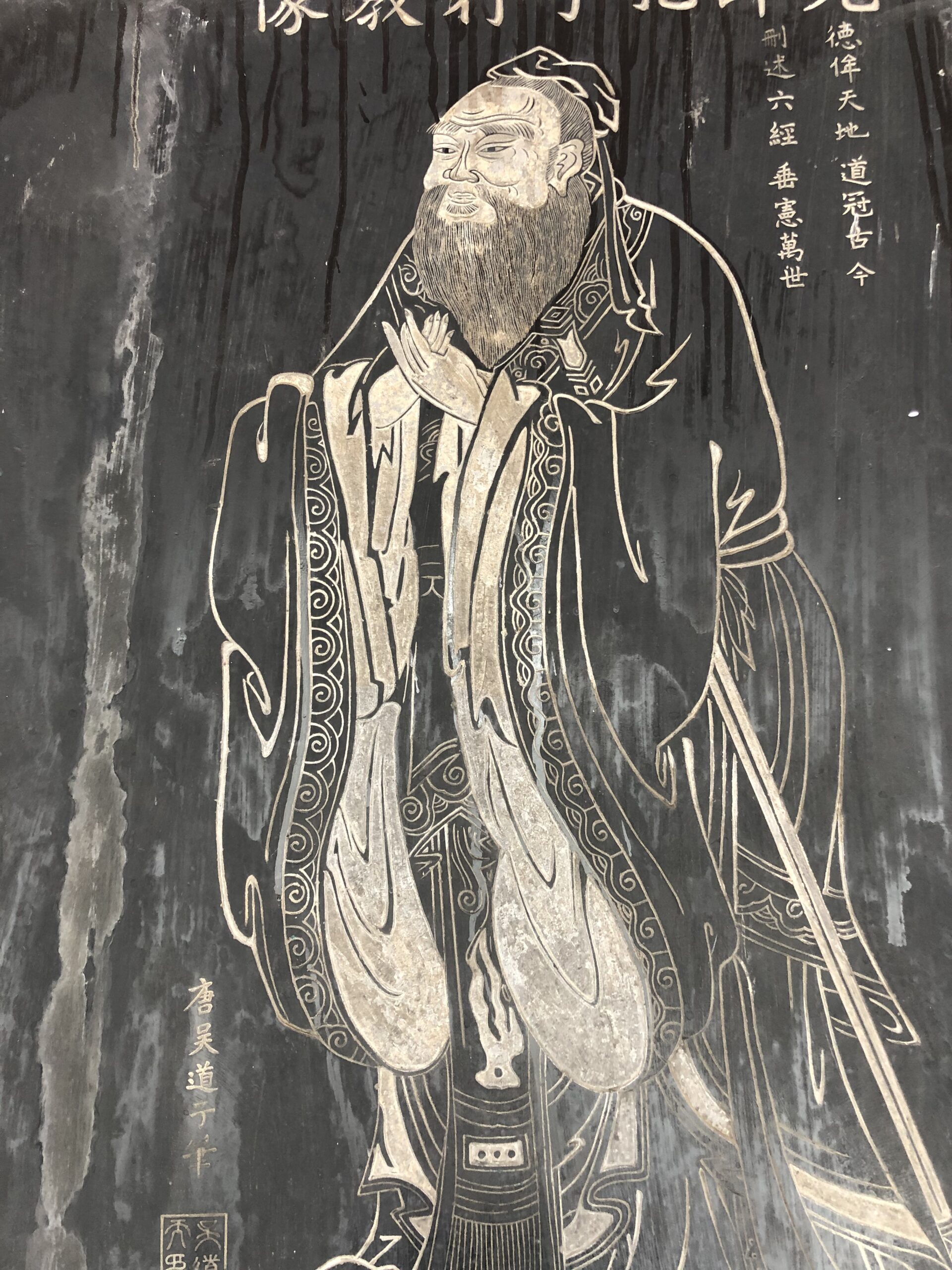

Warum entwickelte sich China anders?

Eine faszinierende Frage: Warum erlebte China keine vergleichbare industrielle Revolution? Die Antwort liegt nicht in mangelnder Intelligenz oder Entwicklung – ganz im Gegenteil. Die Chinesen hatten eine Hochkultur entwickelt, als in Europa die Menschen noch “mit Fellen rumliefen”.

Gerade weil China früher und länger eine stabilere gesellschaftliche Struktur hatte, gab es nicht diese große Diskrepanz, die in Europa zu dieser “Notwendigkeit” einer industriellen Revolution führte. Es gab nicht diese massive Schere zwischen Bedürfnissen und Lösungsmöglichkeiten.

Reflexionen für heute: Qualität statt Quantität

Diese historische Betrachtung führt zu wichtigen Fragen für unsere Zeit: Ist Technologie oder Industrialisierung wirklich ein Maß für gesellschaftliche Reife? Vielleicht entstehen solche “harten Lösungen”, die auf Wachstum und Schnelligkeit ausgerichtet sind, aus einer Disharmonie heraus, die groß genug sein muss.

Als Europäer stehen wir heute vor der Aufgabe, nicht dem modernen China nachzueifern und “noch mehr Autos zu bauen als China”, sondern herauszufinden, wie wir die qualitative Seite fördern können. Wie können wir Beziehungsqualität entwickeln? Denn mehr macht nicht automatisch glücklicher – das haben wir gelernt.

Fazit: Geschichte als Schlüssel zum Verständnis

Unsere heutige medizinische Denkweise ist kein Zufall, sondern das Ergebnis spezifischer historischer Entwicklungen. Das Verständnis dieser Wurzeln hilft uns, sowohl die Stärken als auch die Grenzen unseres aktuellen Ansatzes zu erkennen und bewusst damit umzugehen.

Die Geschichte lehrt uns: Es gibt verschiedene Arten von Reife, verschiedene Wege der Auseinandersetzung mit der Realität. Am Ende geht es darum, wie gut der Mensch in qualitative Beziehungen mit seiner Umwelt treten kann – eine Frage, die heute aktueller ist denn je.

Andreas Kühne, Thammavong Schule 2025